Soweit zu den Anforderungen, die wir als Geisteswissenschaftler

an die Standards stellen müssen.

Es gibt auch einige Anforderungen, die an die geisteswissenschaftlichen Projekte

gestellt werden, eben weil unsere Projekte als Ziel haben,

Werkzeuge für die Nachwelt vorzubereiten.

3.1. Lebensdauer der Technik und der Daten

Die Computertechnik entwickelt sich nach wie vor im rasenden Tempo.

Viele Organisationen rechnen damit, daß alle Hardwares jede zwei

bis drei Jahre ersetzt werden; manche versuchen, die Maschinen im

Durchschnitt fünf Jahre lange in Betrieb zu halten — Maschinen

im Alter von fünf Jahren neigen aber zu unerwarteten und

katastrophalen Pannen. Wer denkt schon daran, Rechner im

Dreißig- oder Zwanzigjahrenzyklus, oder selbst im

Zehnjahrenzyklus, zu erneuern?

Die Softwares bleiben oft etwas länger leistungsfähig.

Die verschiedenen Versionen einer Software ersetzen sich vielleicht

regelmäßig, aber es gibt durchaus Softwares, die jahrzehntelang

zugänglich sind, oder sogar jahrzehntelang den Markt beherrschen.

Jahrzehntelang, aber man kann noch nicht sagen: über viele

Jahrzehnte hinweg.

(Tustep, jetzt bald im Alter von dreißig Jahren,

ist ja in der Softwarewelt ein Greis.)

Aber die Daten, um die wir uns kümmern, leben viel länger.

Selbst kommerzielle Daten bleibe viel länger aktuell, als Hardware

und Software. Der Vertrag mit dem Telefondienst läuft

fünf, oder zehn, oder fünfzig Jahre. Die ärztlichen

Unterlagen sollten idealerweise uns das ganze Leben lang zugreifbar

bleiben, oder noch länger, denn die [medical history] unserer

Eltern können durchaus bei der Diagnose von Belang sein.

Für Steuerzwecke haben oft Immobilien eine

Abschreibungsdauer

von etwa dreißig Jahren, werden aber viel länger in Stand gehalten.

Und das sind nur die einfachsten rein kommerziellen Beispiele.

Wer die menschlichen Sprachen, Literaturen, und Kulturen als

Forschungsgegenstand hat, pflegt, Daten im Alter von fünf bis

zwanzig Jahrhunderte zu verarbeiten. Selbst die Vorbereitung eines

Wörterbuches nimmt in manchen Fällen mehr Zeit in Anspruch, als

die Geschichte der elektronischen Rechentechnik aufzuweisen hat.

Wenn wir bei jeder neuen Maschine, bei jeder Aneignung einer neuen

Software, alle Daten wieder neu erstellen müßten, so kämen wir

nie über die Anfangsstadien unserer Projekte hinaus.

Wenn wir unsere Daten und Forschungsresultate, und die Werkzeuge,

die wir uns bauen — Korpora, Ausgaben, Wörterbücher, Lexika —

nicht nur fü den eigenen Gebrauch erhalten wollen, aber noch über

das eigene Leben hinaus der Nachwelt zur Verfügung stellen wollen,

sollten wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen, wie wir die

Daten in einer dauerhaften und nachhaltbaren Form [Format?]

speichern können, aus der wir wenns notwendig ist auch

anwendungsspezifischen Formen ableiten können. Wie macht man

das? Wie sichert man die Daten für die Zukunft?

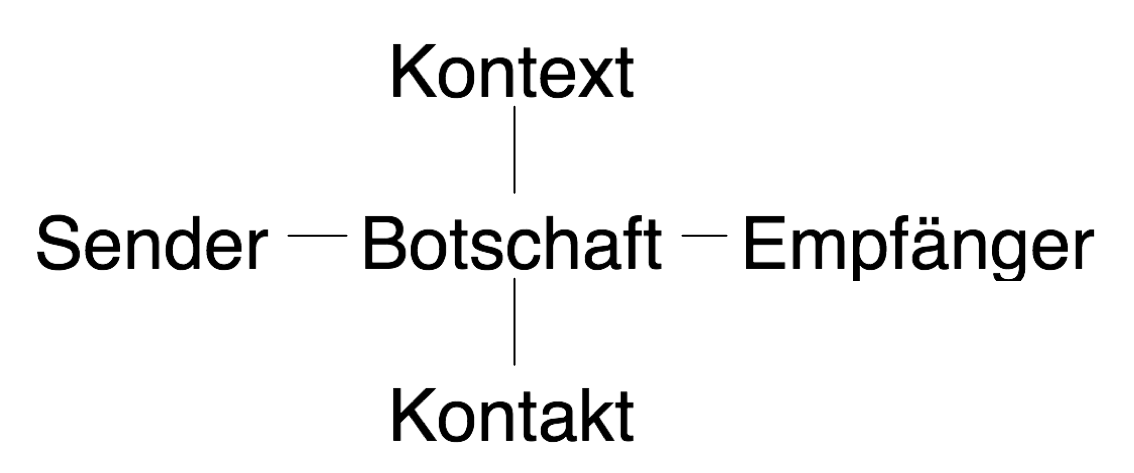

Man kann diese Fragen vielleicht am besten beantworten,

wenn man hier die Botschaften an die Zukunft im Licht eines

allgemeinen Kommunikationsmodells betrachtet, das vom dem

großen Strukturalisten Roman Jakobson 1960 vorgeschlagen

wurde.

3.2. Erfolg und Fehlschlag

Als Zukunftsicherung der Daten bezeichne ich das Bemühen,

sicherzustellen (oder wenigstens die Wahrscheinlichkeit zu

erhöhen, daß die Daten, die wir mühevoll und teuer erstellen,

für die Nachwelt nutzbar seien.

Im Grunde genommen gleicht dies dem Problem des Datenaustausches mit

anderen Projekten oder Organisationen: Die Zunkunft ist ein fremdes

Land, man macht dort vieles anders. In mancher Hinsicht unterscheiden

sich diese zwei Probleme: der

Empfänger

der Daten z.B. sollen

wir oft selbst sein, und nicht andere, aber im wesentlich kennen wir

auch dann den Empfänger auf eine sehr unvollkomme Weise. Wir

werden bis dahin einiges gelernt, oder vergessen, unsere Institutionen

werden vielleicht neue Richtungen eingeschlagen haben. Die Lage

kann sich drastisch geändert haben. (Das kommt nicht ganz selten

vor, wenn man neue oder neuartige Daten und Softwares bereitstellt:

lange, bevor man den Originalplan zu Ende gefürht hat, können

die ersten Teillieferungen die Lage grundliegend ändern.)

Und selbst wenn der Empfänger die selbe Ziele hat, die wir

erwarten, kennen wir doch nicht die technische Umgebung, in der

er arbeitet, wir wissen nicht, was für Hardware und Software zur Verfügung stehen wird,

unsere Daten auszunutzen. Wir wissen es nicht und können es nicht

erfahren, denn die Kommunikation mit der Nachwelt ist eine Art

Einbahnstraße, ein Write-Only Datenträger. Der Empfänger kann

nicht unsere Botschaft empfangen und inspizieren, und dann uns eine

Rückmeldung schicken “Botschaft nicht verstanden. Bitte

nochmals senden.” Wer Botschaften an die Zukunft sendet,

bekommt keine Rückmeldungen. Es ist eine Art Flaschenpost,

oder als ob man Botschaften an Spionen senden würde, die

so geheim arbeiten müssen daß sie sich keine Rückmeldung

leisten können.

In dieser Lage müssen wir alle Fehlermöglichkeiten des Vorgangs

voraussehen und vermeiden. Alle Bruchstellen der Verbindung zwischen

Sender und Empfänger müssen untersucht werden, um mögliche Pannen zu

vermeiden. Dazu diene uns das Kommunikationsmodell von Roman Jakobson.

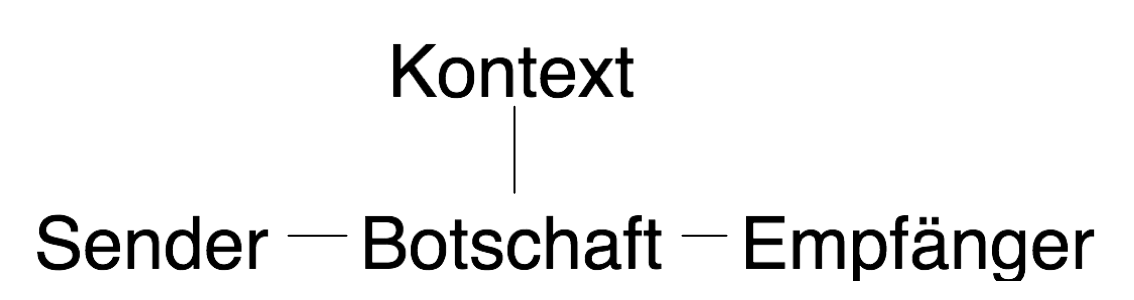

Ein Mitteilung, so Jakobson, hat offensichtlich einen Sender, und einen Empfänger

Die Mitteilung kann vor allem dazu bestimmt sein, über den Sender Auskunft

zu geben. Jakobson schreibt demgemäß eine Ausdrucksfunktion oder

emotive Funktion der Sprache

und der Mitteilung zu. Oder sie kann dem Empfänger einen Auftrag oder einen Befehl

geben: das ist die Aufforderungsfunktion oder die konative Funktion.

Meistens aber handelt es sich um eine Mitteilung, die sich auf eine Sachlage

in der Welt (oder im Kontext) bezieht; eine so ausgerichte Mitteilung

übt die referentielle Funktion der Sprache aus.

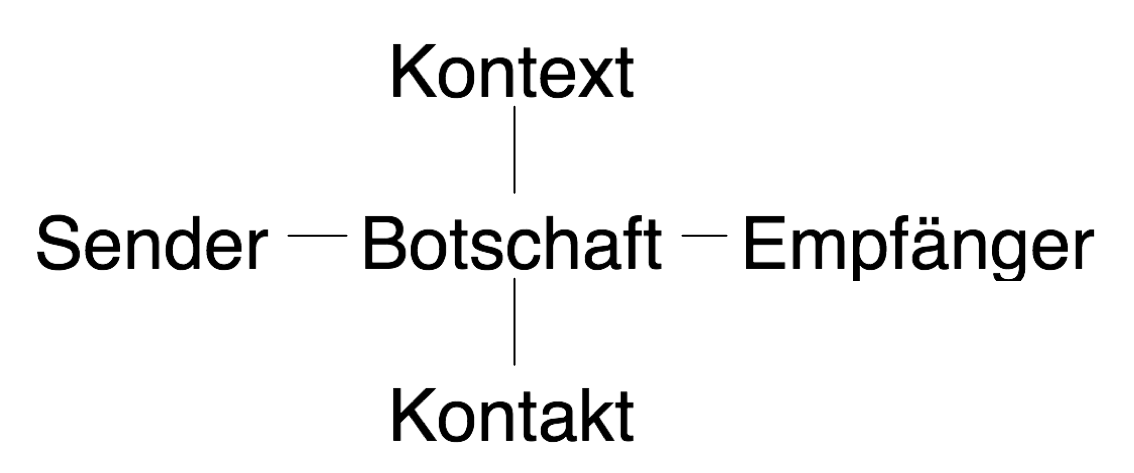

Die Kommunikation findet aber nur dann statt, wenn der Sender

und der Empfänger körperlich in Kontakt stehen.

Die Mitteilung muß ja physikalisch vom Sender zum Empfänger kommen.

Im Fall von gesprochenen Mitteilungen heißt das, daß der

Sprecher (der Sender) und der Hörer (der Empfänger) in unmittelbarer Nähe

zueinander sind, es sei denn, Lautsprecher oder Funkgeräte kommen

ins Spiel. Im schriftlichen Fall muß der Schriftträger

vom Sender zum Empfänger kommen, entweder direkt oder durch eine

Art Staffellauf, wo mehrere Abschriften einen Teil der Strecke

zurücklegen können. Werke der Antike oder des Mittelalters

kann man heute nur dann lesen, wenn wenigstens eine

Hs die Feinde der Information überwunden hat und bis in unsere

Zeit überlebt hat. Selbst in der Neuzeit sind viele Werke

dem Krieg, der Zensur, oder den Kaminen überlebender Verwandter

des Autors zum Opfer gefallen. Eine Mitteilung oder Botschaft

kann auch als Zweck haben, einfach sicherzustellen, daß dieser

Kontakt richtig funktioniert. (Hallo? Hallo? Hören Sie? Funktioniert

diese Lautsprecheranlage?)

Das ist die phatische Funktion der Sprache.

Wenn wir den Kontaktweg hinzufügen, sieht die Zeichnung so aus:

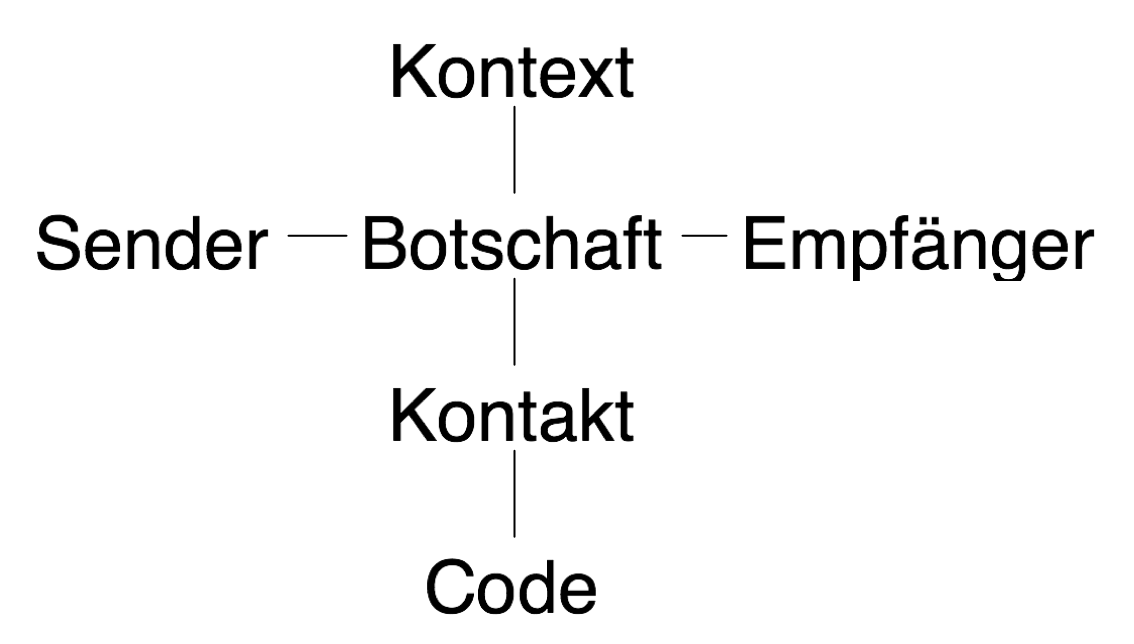

Der Kontakt aber genügt nicht. Die Kommunikation findet

nur dann statt, wenn der Sender und der Empfänger beide das selbe sprachliche System

(denselben Code) beherrschen.

Die metalinguistische Function der Sprache dient dazu,

die Gemeinsamkeit des sprachlichen Systems herzustellen oder wieder

in Gleichgewicht zu bringen.

Jakobson wollte die Funktionen der Sprache erläutern, aber

sein Modell kann uns dazu dienen, die verschieden Ausfallarten der

Kommunikation zu verstehen.

3.2.1. Ausfall beim Sender

Die erste mögliche Bruchstelle in der Verbindung von Sender und Empfänger

liegt beim Sender. Wenn wir Botschaften an die Zukunft senden, dann

sind wir das. Wir können aus Absicht oder Versehen die Daten

überhaupt nicht senden; wir könnten sie verlieren oder löschen,

statt sie aufzubewahren und wiederzubenutzen.

Oder, und das ist eine zweite Ausfallart, es könnte vorkommen,

daß wir nicht sagen, was wir meinen. Im Bereich XML heißt das,

wir könnten dem Tagmißbrauch, dem schlechten Modellieren, oder

anderen semantischen Übeln unterliegen. Die Semantik soll später

diskutiert werden. Im Moment genügt es, zu sagen: wenn mann

bestimmte Informationen in Zukunft wiederbenutzen will, so ist

es wichtig, im Klaren über die Natur dieser Information zu sein.

In einem literarischen Werk wird dieses Anliegen dazu führen, daß

man am liebsten die eine Stelle as Personennamen, die andere als

terminus technicus, die dritte als Fremdwort, auszeichnet, auch wenn in der

Stilvorlage alle drei in der gleichen Schriftart (etwa: schräg)

gesetzt werden sollen. Wenn man mal die Stilvorlage ändert (und

das kommt doch vor), wird sich die Schriftart der einen oder der

anderen Stelle ändern, doch nicht die Tatsache, daß es um

Personnenname, terminus technicus, oder Fremdwort handelt.

Wenn man sich auf die sachliche Auszeichnung konzentriert, so

vermeidet man viele unnötige Änderungen.

Die Fähigkeit, das zu sagen was man sagen will, statt die

Aussage einem vordefinierten Schema von semantischen Primitivfunktionen

anzupassen, läßt den Gebrauch von SGML und XML fast wie eine Befreiung

erscheinen, wenn man an andere Methoden der Textdarstellung gewohnt ist.

Damit verbunden ist ein ernüchternde Verantwortung, denn wenn man

genau das sagen kann, was man sagen will, so muß man sich eben entscheiden,

was man eigentlich sagen will.

3.2.2. Ausfall beim Empfänger

Eine zweite Bruchstelle stellt der Empfänger dar. Es kann sein, daß

der zukunftiger Empfänger unserer Botschaft gar nicht auf diese Botschaft

achtet, nicht zuhört, fängt damit nichts an. Dagegen kann man nicht

viel unternehmen, außer daß wir es dem Empfänger leicht machen, zu

wissen, worum es sich bei dieser Botschaft dreht. So kann man

vielleicht verhindern, daß unsere Arbeit aus Versehen weggeschmissen

wird, weil der Empfänger (und hier bitte die Erinnerung daran wach halten,

daß es sich hier sehr oft um uns selbst handelt) nicht mehr die Bedeutung

oder den Ursprung der Daten durchschaut.

Eine zweite Ausfallart beim Empfänger besteht darin, daß wir vergessen,

daß wir nicht wissen, wer der Empfänger ist. Wir wissen

vor allem nicht, was der Empfänger kann, was seine Fähigkeiten sind.

Es ist folglich meistens sinnlos, ihm per Flaschenpost zu bestimmten

Tätigkeiten anzuregen, ihm Befehle zu erteilen, ihm eine Botschaft mit

imperativer Semantik zukommen zu lassen. Eine

deklarative Semantik hat viel größere Chancen, auch in zukünftiger

Zeit relevant zu bleiben, genauso wie die deklarative Semantik

heute eine Schlüsselposition hat, wenn man die Wiederverwendbarkeit,

die Geräteunabhängigkeit, und die Anwendungsunabhängigkeit der

Daten gewährleisten will.

3.2.3. Ausfall beim Kontakt

Die dritte mögliche Bruchstelle liegt darin, daß man den

Kontakt zwischen Sender und Empfänger verliert.

Diese Ausfallart tritt dann ein, wenn der Datenträger verloren

geht, aus internen Gründen nicht mehr zu lesen ist, oder

mit neu erworbenen Maschinen nicht mehr zu lesen ist. In den

80er Jahre haben gewissenhafte Benutzer ihre Dateien regelmäßig

auf Disketten gespeichert, um sie zu archivieren. Jetzt

sitzen dies Benutzer auf einem großen Haufen Disketten in

der Größe von 5 Zoll, die keine Maschine mehr lesen kann. Wenn

man noch 3-Zoll Disketten hat, soll man sie schnell auf neue

Datenträger überspielen, bevor die letzte zugängliche Maschine im Haus,

die ein Diskettentreibwerk noch hat, spurlos verschwindet.

Manche Bibliotheke und Rechenzentren versuchen, diese Ausfallart

dadurch auszuweichen, indem sie alle Datenträger regelmäßig

kopieren. Viele setzen dafür Softwares für die Verwaltung von

digitalen Bibliotheken ein, die das Kopieren der Daten und der

dazugehörigen Metadaten bewerkstelligen. Solche Softwares sind

dazu konzipiert, sehr große Datenmassen zu bewältigen,

aber die Verbindung zu dem ursprünglichen Kontext geht in

solche Massensystem leicht verloren. Es rät sich, dabei

möglichst alles aufzuschreiben, was der zukünftiger Empfänger

vielleicht wissen muß, wenn er die Daten innerhalb dieser

Digitalbibliothekssoftware eines Tages herumliegen findet.

3.2.4. Ausfall im Code

Eine Ausfallart, die in der Vergangenheit den

geisteswissenschaftlichen Projekten große Schwierigkeiten bereitet

hat, ist die Möglichkeit, daß der Sender und der Empfänger

verschieden Zeichensätze benutzen. Eben weil der Zeichensatz

von so grundlegender Bedeutung für die Textdatenverarbeitung ist,

und von allen Teilsystemen unterstützt werden muß, wird

die Wahl des Systemzeichensatzes vielen Benutzern völlig

unsichtbar. Stillschweigend setzen alle Softwares im System

den gleichen Zeichensatz voraus. Wer nicht gegen diesen

Systemzeichensatz wegen seiner Unvollständigkeit ständig

kämpfen muß, fragt sich gar nicht, wie der Zeichensatz des

Systems überhaupt heißt, bis es beim Datenaustausch mit einem

fremden System zu einer Panne kommt.

Hier hat die Entwicklung vom Universalzeichensatz unheimlich viel

geholfen. Auch wenn man auf die Private Use Area zurückgreifen

muß, um Sonderzeichen zu kodieren, hat man mit dem Universalsatz

einen gemeinsamen Anhaltspunkt.

Wenn der Empfänger einmal die Zeichenkodierung verstanden hat,

beginnt die schwierige Arbeit, das Datenformat zu verstehen. Es

sind dem menschlichen Geist beim Erstellen von Datenformaten

praktisch keine Grenzen gesetzt, und der menschliche Geist hat

sich dankbar auf diesem Gebiet energisch und reichlich entfaltet.

Wer eine Botschaft an die Zukunft senden will, hat

drei Arten von Datenformatten zu erwägen:

- proprietäre (geschlossene) Formate

- eigene, selbstdefinierte Formatte, den eigenen Daten und

dem eigenen Bedarf nach Belieben angepast

- öffentlich zugängliche, öffentlich dokumentierte

Formatte

Proprietäre Formate bieten sich an und sind sehr bequem, solange

die dazugehörige Software weit verbreitet ist und sowohl dem Sender

wie auch dem Empfänger zugänglich ist. Für den Datenaustauch über

geographischen und organisatorischen Grenzen hinweg werden proprietäre

Formate oft mit Erfolg eingesetzt. Aber das meist recht kurze

Leben solcher Formate macht sie für eine Botschaft an die

Zukunft eher untauglich.

Selbstgemachte Formate sind oft eine gute Wahl, weil sie so gut

der Eigenart der Daten und den Bedürfnissen des Senders angepaßt

werden können. Aber wer ein solches Eigenformat definiert, muß

damit rechnen, daß er das Format auch gründlich dokumentieren muß.

Denn ohne Dokumentation wird der Empfänger wenig mit den Daten anzufangen wissen.

Es waren keine dreißig Jahre seit der Marslandung von Viking (1975

gelauncht, 1976 gelandet), als man die Meßdaten des Landers

durchsuchen wollte, um mögliche Zeichen von Leben auf Mars zu finden.

Das Magnetbandformat aber, in dem die Daten elektronisch erhalten sind,

wurde leider nie dokumentiert, bzw. es wurde die Dokumentation nicht

gefunden, und alle Daten wurden neu von Papierausdrucken mit der Hand

eingegeben.

Für eine Botschaft an die Zukunft scheinen aus solchen Gründen

sich die offene Formate wie XML besonders gut (oder wenigstens

weniger schlecht) zu eignen. Solche Formate sind gut dokumentiert,

die Dokumentation läßt sich ohne große Mühe finden (wenigstens

heute - wir wollen hoffen, das sei auch in Zukunft der Fall), und

es scheint unwahrscheinlich, daß das Wissen um XML und andere

offene Formate jemals gänzlich aus der Welt verschwindet. Das

XMLformat weist viel Redundanz auf, so daß es Datenverfall

verhältnismäßig gut widersteht — wenigstens wird es weniger Wahrscheinlich,

daß die Daten korrumpiert werden, ohne daß man es merkt.

Auch wenn XML so aus der Mode fiele, daß

es keine XML-softwares mehr gäbe, ist das Format im Grunde

so einfach, daß man selbst einen Parser dafür schreiben könnte,

um die Umformatierung in ein neues Format zu erleichtern.

Zusammenfassend kann man sagen, daß gegen Ausfälle beim Kontakt

und beim Code es brauchbare technische Mittel gibt, wenn man diese Mittel

konsequent und diszipliniert einsetzt. Probleme beim Sender

unde beim Empfänger dagegen, verlangen nicht technische sondern

institutionelle Lösungen.

3.2.5. Ausfall in der Semantik

Die letzte Ausfallart ist die der Semantik.

Die Kommunikation kann selbst dann spektakulär versagen,

wenn der Sender etwas mitteilen will, der Empfänger zuhören will, und

die in dem gemeinsamen Code verfaßte Mitteilung erfolgreich

beim Empfänger ankommt.

Drei verschiedene Ausfallarten gibt es hier, die alle mit der

Erfassung der Bedeutung der Botschaft zu tun haben.

Die erste Ausfallart scheint ein hoffnungsloser Fall zu sein.

Der Empfänger empfängt, entschlüsselt, und versteht die Botschaft,

und entdeckt dann erst, daß die Botschaft für den Empfänger weder

interessant noch nützlich ist. Der Empfänger will vielleicht etwas

über die Weissagung in der Antike erfahren, und schaut sich

die Daten an, weil sie angeblich u.a. auch von Orakeln handeln.

Er findet darin aber nur Information zu einem gewissen Datenbanksystem,

das ihn leider nicht interessiert. Ganz verhindern kann man wohl

diese Art des Ausfalls nicht, aber wir können und sollen es dem

Empfänger so leicht wie möglich machen, zu sehen, welches Oracle wir

eigentlich meinen.

Die zweite Ausfallart besteht darin, daß der Empfänger die

Botschaft erfolgreich entziffert, alle Daten richtig den

betreffenden Objekten in der Anwendungsdomäne zuweist,

begreift die volle Bedeutung der Botschaft aber nicht.

Dagegen ist auch kein Kraut gewachsen: daß man gelegentlich

die volle Bedeutung einer Tatsachenmenge nicht begreift,

gehört weniger zu der Problematik der Kommunikation, als

zu der Problematik des Lebens.

Die dritte semantische Ausfallart ist ganz einfach. Man bekommt

ein XMLdokument, versteht also mühelos die Elementstruktur der

Daten, kennt aber die vorliegende Auszeichnungssprache nicht,

versteht also nicht, welche Bedeutung den Elementen und Attributen

des Dokuments zuzuweisen ist. Diese Ausfallart dürfte eine der

am öftesten auftretenden sein, wenn es um den Austausch von

XMLdokumenten geht. Sie kann wenigsteins teilweise vermieden werden,

aber nicht ohne Arbeit.

Zu diesem Thema gibt es viel zu sagen — zuviel, vielleicht, denn

ich vermute, der Empfang ist inzwischen doch fertig vorbereitet,

und Sie haben vielleicht schon Durst. Ich versuche mich also kurz

zu fassen.

3.3. Nachhaltige Semantik

Die eigene Auszeichnungssprach dem Empfänger verständlich zu machen,

erfordert eine gewisse menschliche Intelligenz, und es ist schwierig,

dafür ein Regelwerk zu erstellen, das objektiv oder intersubjektiv

nachprüfbar wäre, und das uns den Erfolg garantieren würde.

Einige allgemeine Ratschläge kann man allerdings geben.

Regel 1: Man denke darüber systematisch nach, was man

sagen will.

Man braucht nicht unbedingt, eine formale Ontologie mit Definitionen

in der Web Ontology Language (OWL) oder mit Topics in Topic-map-format

zu formulieren, aber es lohnt sich zu fragen: worüber, über welche

Arten von Wesen, wollen wir Aussagen machen? Wörter? Sprachen?

Texten? Werken? Belegstellen? Wenn man eine formal definierte Ontologie erstellen

würde, was für Dinge würde man voraussetzen? Welche Eigenschaften

würde man ihnen zuweisen? Zu den Methoden für solche systematische

Überlegungen gibt es eine kleine, weit verstreute Literatur, die die

Modellierung und die Erstellung von Auszeichnungssprachen behandelt.

Ich empfehle allen u.a. das Buch von Eve Maler und Jeanne El Andaloussi,

Developing SGML DTDs: From Text to model to markup.

Regel 2: die Auszeichnungssprache sorgfältig

entwerfen, mit dem Ziel, daß die Einzeldokumente, die mit dieser Sprache

ausgezeichnet werden, so gemeinverständlich wie nur möglich sein sollen.

Rein mechanisch produzierten Auszeichnungssprachen können

beliebig schwerverständlich werden.

Regel 3: die Auszeichnungssprache,

und Ihren Gebrauch dieser Sprache, dokumentieren!

Große Bibliotheke haben oft ein Hauptexemplar des

bibliothekarischen Regelwerks, nach dem sie Bücher katalogisieren.

Dieses Hauptexemplar wird oft mit unbeschriebenem Papier durchschossen,

damit die lokal adoptierten Zusatzregeln, die lokale Auslegung

schwieriger Fälle, usw. festgehalten werden können. Manche

geisteswissenschaftliche Projekte pflegen auch eine solche

lokale Erweiterung ihres Regelwerks. Bei einer allgemein gehaltenen

Auszeichnungssprache wie den Richtlinien der TEI sind solche

lokale Erweiterungen durchaus notwending, und müssen dokumentiert

werden, wenn die Daten dem Empfänger verständlich sein sollen.

Zusamenfassend sollte das Markup Vokabular (oder genereller gesagt das verwendete Datenformat)

in allen für Langlebigkeit angelegten Daten auf verschiedene Arten dokumentiert werden:

- Generelle Dokumentation auf hoher Ebene

- Referenzinformationen für jedes Element und Attribut

- Anmerkungen zu lokaler Anwendung, wenn die lokale Anwendung eine konsistente Variante eines weit verbreiteten Vokabulars ausmacht.

- Beschreibungen der Bedeutung des Markups mittels einer 'Übersetzung

der Bedeutung des Markups oder von Markup-Konstrukten in eine oder mehrere formale Notationen: Prädikatenlogik

erster Stufe, RDF, Prolog etc.

Regel 4. den Tagmißbrauch vermeiden!

Der Tagmißbrauch (engl. Tag abuse) schadet der

Nutzbarkeit von Dokumentation, denn wenn Tagmißbrauch begangen wird, dann beschreibt

die Dokumentation nicht mehr

die Sprache, in der die Daten ausgedrückt werden. Wenn Elemente

oder Attribute nicht angemessen hinsichtlich ihrer definierten

Semantik benutzt werden, sind die Daten weniger einfach

wiederverwendbar, weil sie nicht so verlässlich verarbeitet

werden können.

Der Tagmißbrauch definiert man als

Unverträglichkeit zwischen der beabsichtigten Semantik und der

tatsächlichen Verwendung eines Tags Es ist schwer, ihn mit automatischen

Methoden aufzuspüren. Aber es gibt Methoden, welche das notwendige

menschliche Eingreifen einfacher und effizienter machen. So genannte

false-color Fassungen von Dokumenten können vorbereitet werden.

Sie stellen in auffälligen Farben Markierungen von spezifischen

Passagen bereit, welche ein Mensch überprüfen sollte (z.B.

alles in Rot was als ein Personenname ausgezeichnet ist, oder alle

Ortnamen mit blauem Hintergrund). Die Semantik des Markups kann in

natursprachige Sätze übersetzt werden, so daß sie hinsichtlich

Inkonsistenzen und Irrelevanz überprüft werden kann.

Vergleiche [

Marcoux 2006] für

weitere Diskussionen.

Regel 5. Ergänzende Dokumente sollen bereitgestellt und dokumentiert sein.

Soviel relevanter Kontext wie möglich muß man an

den Empfänger weiterleiten. Wichtige Metadaten, die spezifisch sind

für ein bestimmtes Dokument, sollten wahrscheinlich eher

innerhalb des Dokuments gespeichert werden als extern, so daß

es weniger wahrscheinlich wird, daß sie verloren gehen.

Die Verfügbarkeit solchen zusätzlichen Materials kann

weitreichend zum Verständnis des angemessenen Kontextes für

die Interpretation der Daten beitragen, und hilft somit

Mißverständnisse oder ein Unverständnis der Daten zu

verhindern.

Regel 6. Früh und oft validieren und verifizieren!

Man kann viele Problem dadurch verhindern,

indem man regelmäßige

Validierung und Verifikation durchfürht. Im allgemeinen Fall ist die

Semantik formaler Sprachen nur für wohlgeformte

Äußerungen wohldefiniert. Nicht valide Dokumente haben

nicht notwendigerweise eine feste Interpretation. Es muß deshalb

früh und oft validiert werden.

Das selbe trifft für semantische Validierungs- und

Verifikationsprozeduren zu. (Der Leser sollte sich bewußt sein

daß Forscher und Praktiker aus dem Bereich der

Programmverifikation Verifikation als mechanischen

Prozeß bezeichnen, und Validierung als zugehörigen

nicht mechanischen Prozeß. Die Markup Community folgt der Tradition

der formalen Logik, indem sie den Ausdruck Validität

als mechanisch überprüfbare Eigenschaft auffaßt; nicht

selten wird der Ausdruck Verifikation benutzt um einen

zugehörigen nicht mechanischen Prozeß zu bezeichnen. Wer sich

mit Anderen unterhält, die Interesse an dem Thema haben, tut gut,

sicherzustellen, daß man man sich u.U. die Terminologie sich

gegenseitig erklärt.)

Zusammenfassend:

- Überlegen, was Sie überhaupt sagen wollen!

- Die Auszeichnungssprache mit Sorgfalt entwerfen,

und die Elementnamen, die Attributnamen, und die

Verschachtelungsstruktur mit Bedacht wählen!

- Die Ausz.spr. dokumentieren, vorzugsweise auf verschiedene Arten:

- Dokumentation in Prosa auf hoher Ebene

- detaillierte Beschreibung jedes Elements und jedes Attributes

- Dokumentation zur lokalen Interpretationen und Verwendung

- Beschreibung, in Prosa und als ausführbarer Programmcode, zumindest eines Teils

der Bedeutung einer Dokumentinstanz in einer radikal anderen Notation wie Prädikatenlogik erster Stufe oder RDF.

- Den Tagmißbrauch vermeiden!

- Zusätzliche Dokumente (Dokumentation, Schemata, Stylesheets etc.) für den Empfänger bereitstellen!

- Sowohl die Syntax als auch die Semantik der Dokumente systematisch

validieren!